Una compleja relación

El Monumento a la Bandera, 1º de enero de 2000 (foto: Munic. de Rosario)

Por Miguel Carrillo Bascary (1)

Considerando el alcance

internacional de este Blog se justifica que antes de abordar el tema precise

qué es y qué significado está implicado en este verdadero altar patriótico.

Información para quienes no son argentinos

El Monumento Histórico Nacional a la Bandera, tal su nombre completo

en la actualidad, es un memorial cívico que rinde perpetuo homenaje a la Bandera

Argentina. Se levanta en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, sobre el

lugar aproximado donde el 27 de febrero de 1812 el entonces coronel Manuel Belgrano presentó por primera

vez la Enseña patria, en el poblado de la Capilla del Rosario, ante las tropas

que guarnicionaban el complejo de baterías “Libertad” e “Independencia” y en

presencia de la población del lugar congregada. La identificación de Rosario

con este acontecimiento histórico es de tal magnitud que por Decreto Nº313/ 1990 (26 de febrero de ese

año) la Intendencia local ordenó que toda disposición que emane del Ejecutivo

municipal adose la leyenda “Rosario, cuna

de la Bandera”, un lema que posteriormente se generalizó a todo efecto.

Después de diversos

intentos frustrados que no serán tratados aquí, se inició su construcción en el

año 1943 y quedó formalmente inaugurado

el 20 de junio de 1957. Hoy es un centro de peregrinaciones

cívicas-patriotas; hito representativo de la ciudad de Rosario y, también, un

ámbito de expresión popular y de representaciones culturales de todo tipo.

Ocupa un área de aproximadamente 10.000 metros2;

aunque si se consideran sus complementos:

el pasaje “Juramento” y la explanada del “Mástil Mayor”, su extensión se

incrementa en un tercio. Emplazado en el eje cívico-histórico de la ciudad,

forma un conjunto con los íconos fundacionales de la ciudad: la Iglesia

Catedral; el Palacio Municipal; la plaza 25 de Mayo; con el pasaje “Juramento”;

la fuente de “Lola” Mora y paseo “Batería Libertad” que, a su vez comprende los

monumentos al almirante Guillermo Brown y el dedicado a los autores del Himno

nacional, junto con una instalación en acero naval que reproduce el perfil del

general Belgrano. Estos espacios se abren sobre el “Parque Nacional a la

Bandera” que linda con el río Paraná y que, a su vez, contiene el cenotafio de

los héroes de Malvinas.

Sus elementos, frisos y

esculturas poseen un complejo simbolismo

que expresa elementos objetivos; históricos y valores. Está recubierto en

mármol travertino. Atesora banderas históricas y otros testimonios alusivos a

la argentinidad y la confraternidad americana.

Aparenta un estilo “monumental”, con rasgos

modernistas-clásicos-americanistas, lo que obviamente lo define como sustancialmente ecléctico. Se

descompone en varios segmentos: el Propileo; el “Patio Cívico” o “Escalinata monumental”

y la Torre. Se complementa con la “Galería de Honor de las Banderas de América”

y la “Cripta de Belgrano” (subsuelo); así como del “Mástil Mayor” que está

destinado a la Bandera nacional argentina.

Su núcleo arquitectónico posee: un largo de 140 metros; un ancho

máximo de 51 (Propileo) y un ancho menor de 18 (Proa). La Torre alcanza una

altura de entre 69 y 70 metros.

En las siguientes líneas

se responderá a la pregunta que abre esta presentación y expondré otras cuestiones conexas a la historia y evolución

del régimen de dominio y administración del Monumento.

Advertencia

Omitiré referirme aquí a las

extensas gestiones emprendidas por

la Intendencia de Rosario y sucesivas comisiones, populares y oficiales, que

por tres generaciones bregaron para

verlo construido, por cuanto esto demandaría una extensión propia de una

monografía. Bajo esta advertencia me centraré en los puntos que subjetivamente

son más importantes o poco conocidos.

Antecedentes

En 1936 se formó una Comisión Pro-Monumento que convocó el

Intendente de Rosario Miguel J. Culaciati quien la presidió. Poco más tarde fue reconocida por el Gobierno nacional

(Decreto Nº84.678/1936) al que se le había solicitado “su auspicio”; en la norma, el presidente Agustín Justo ratificó

como titular al Dr. Culaciati junto a unas 80 personalidades rosarinas

provenientes de todo el arco social. En la nómina no figuraba ninguna mujer; omisión constante en la historia del

memorial, que es propia de la época.

Por Ley Nº12.575, del 18 de enero de 1939, el Gobierno nacional estableció

un presupuesto para construir el monumento

tan anhelado por los rosarinos lo que no excluyó recabar aportes de otras

fuentes, fueran públicas o privadas.

Para dar operatividad a la

Comisión por Decreto Nº25.828/ 1939

se fijaron sus funciones, entre las

que cito: organizar el concurso de anteproyectos del monumento; impulsar una

suscripción popular para allegar contribuciones del sector privado y estatal de

otras jurisdicciones y contratar la construcción en forma directa (sin

necesidad de llamar a licitación pública), para lo cual quedó autorizada a la administración

e inversión de los fondos disponibles. La norma constituía a la entidad como “único juez” del concurso y podía

elegir sus autoridades internas, lo que revela una considerable y muy prudente

autonomía.

Como presidente se designó

al doctor Miguel J. Culaciati a

quien acompañaron cinco personalidades rosarinas; por el sector estatal se sumaron:

un representante de la Dirección General de Arquitectura (Ministerio de Obras

Públicas); otro de la Comisión Nacional de Bellas Artes (Ministerio de Cultura);

uno del Ministerio del Interior y un miembro de la Academia Nacional de la

Historia. En consecuencia, esta comisión

era un ente estatal de composición mixta lo que le otorgaba un importante

margen de acción. Desde entonces en todo el proceso que llevó a la concreción

del Monumento ella será la faz visible

del Estado nacional que, tal que como se adelantó, es el comitente de la obra.

La Comisión comenzó con

gran empuje; elaboró las bases y llamó a

concurso de anteproyectos que cerró el 30 de mayo de 1940, Se recibieron quince iniciativas, de las que aceptaron siete.

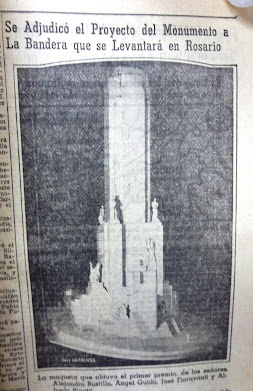

Poco después, el 22 de

septiembre de 1940, el jurado otorgó el

primer premio al seudónimo “Invicta” que encubría a los arquitectos Ángel

Guido y Alejandro Bustillo, junto a los escultores José Fioravanti y Alfredo

Bigatti. De por sí esto no implicaba que

ellos ejecutarían la obra, ni tampoco que el producto premiado debía ser el

ejecutado.

Recorte dando cuenta de la premiación

El accionar de la Comisión

continuó sin pausas, aunque el inicio de los trabajos no fue inmediato, era necesario

elaborar los planos definitivos y realizar el estudio de la estructura propuesta,

tarea que estuvo a cargo del ingeniero calculista Floriano Zapata (hijo) una intervención destacada que no suele ser

destacada en las crónicas del proceso.

El contrato ejecución de obras se suscribió 16 dic 1942; el

instrumento se firmó en el despacho del entonces Ministro del Interior,

justamente Miguel Culaciati, quien tanto

había bregado en pro del Monumento. El15 septiembre 1947 Guido suscribió como director técnico y artístico del Propileo

que no fue incluido en el acuerdo anterior.

Miguel J. Culaciati (1879 - 1970)

A lo largo de los 14 años que demandó la construcción la “Junta Ejecutiva de la Comisión Nacional

del Monumento a la Bandera”, actuó en representación del Estado nacional, como

interlocutora con “los artistas”; controló celosamente el desempeño de Guido

como director de la obra y veló por la correcta provisión e inversión de los

fondos comprometidos.

El 3 de julio de 1950 la Comisión

en pleno presentó su renuncia; se

justificó lo actuado en la indiferencia

del Gobierno nacional para con la ejecución del proyecto, como lo

evidenciaba la escasa dedicación presupuestaria. Esto supuso la paralización casi total de los trabajos

hasta que se reconstituyó la Comisión el 23 de mayo de 1951 donde asumió como

presidente el coronel Marcelino de

Loredo (ex jefe del Regimiento 11 de Infantería entre 1950 y 1951) nombrado

por Decreto Nº10.068/ 1951 (23 mayo de ese año). En 1952 se sumará al

Intendente municipal de Rosario, lo que implicó una garantía del compromiso del

Estado nacional con la ejecución de la obra. La actividad se aceleró, pero aún

quedaba mucho por completar y en el ínterin surgieron nuevas demoras.

De esta manera se reinició

la construcción, pero a un ritmo muy lento que se acentuó cuando otra vez se

redujo su presupuesto y se afectó parte de los fondos al proyecto de monumento a Eva Perón que se resolvió

levantar a fines de 1952.

La cosa cambió en 1954,

cuando el Gobierno comprometió una importante partida de fondos para intentar terminar

el Monumento. Se constituyó entonces una Junta

Ejecutiva presidida por de Loredo, con cinco jerarquizados integrantes; de

la que fue asesor técnico el arq. Domingo Trangoni, cuya contribución suele olvidarse. Vemos

así que sucesivos gobiernos nacionales dieron importante participación a destacados

miembros de la civilidad rosarina lo que implicó reconocer a la ciudad con un protagonismo singular.

El Monumento en una fase de su construcción

El gobierno de facto que

asumió el poder en septiembre de 1955 dio un nuevo impulso a las obras. Se

reconstituyó la “Comisión Nacional del

Monumento y Parque Nacional a la Bandera”, a cuyo frente se mantuvo el coronel de Loredo y como

vice se nombró al Dr. Julio Marc,

director del “Museo Histórico Provincial de Rosario”, e íntimo amigo de Guido, lo

que implicó un notable respaldo a la

figura del Arquitecto, desmintiendo así una pretendida hostilidad gubernamental

por haber sido rector de la Universidad Nacional del Litoral entre 1948 y 1950 (Ref.:

Decreto Nº5.148 del 26 de marzo de 1956 y Decreto Ley Nº11.597 del 2 de julio

del mismo año).

Fue así que en los

primeros meses de 1956 se autorizó la ejecución de la “Galería de Honor de las

Banderas de América”, inicialmente no incluida en los contratos originales, lo

que de hecho implicó postergar la

inauguración inicialmente prevista para el 20 de junio de ese año. Interesa

destacarlo, por cuanto circula el infundio de que la postergación fue para

“despegar” el acontecimiento de la anterior gestión gubernamental. Cuando en

1957 existió la certeza de culminar la obra, por Decreto Ley Nº4.901 se fijó

como fecha inaugural el 20 de junio de ese año.

Pero, ¿Quién es el dueño del Monumento a la Bandera?

Desde la mística cívica el Monumento no tiene dueño sino una propietaria: la

Bandera Nacional Argentina, así lo expresa la dedicatoria que luce en su

imaginaria “proa”, donde puede leerse en letras marmóreas: “La Patria a su Bandera”.

La dedicatoria

En lo jurídico adelanto aquí que el

titular del dominio del Monumento es el Estado Nacional argentino, de

conformidad a las referencias históricas y jurídicas que se volcarán

seguidamente.

Desde lo emotivo también podría decirse que el “dueño” es el pueblo argentino, que

desde el primer momento lo incorporó a sus vivencias sociales para concretar

allí manifestaciones populares de sorprendente variedad.

Una celebrada inauguración

En el “Día de la Bandera”, el 20 de junio de 1957, la Junta Ejecutiva

hizo formal entrega de la obra concluida al Gobierno nacional, por entonces a

cargo del presidente provisional de la Nación, general Pedro E. Aramburu. Se

concretó en un marco de júbilo popular

indescriptible que se estima alcanzó a las 500.000 personas, venidas desde

todos los puntos del país (por entonces Rosario contaba con una población

similar). La ocasión suscitó un multifacético

programa de actos del que participó el Gobierno y numerosísimas

instituciones de todo tipo.

Primera plana del diario "La Capital", 21 de junio 1957

Guido director

Luego del gran acto

inaugural ocurrió una suerte de distrés con relación al Monumento,

algo lógico si se considera la intensidad que implicaron las labores cumplidas

entre 1956 y 1957.

A fines de este último año

la Comisión Nacional designó al ingeniero Ángel

Guido, como “director honorario e interino” del Monumento. De Loredo

renunció a la presidencia de la Comisión ya que fue enviado a otro destino, con

lo que se produjo una suerte de vacío que fue cubierto en forma inorgánica por

distintas reparticiones estatales.

Ángel Guido

En 1957, acuciado el

Gobierno por penurias económicas, para atender las tareas inherentes de

conservación del recinto asignó al Monumento un exiguo presupuesto de m$n 14.000 mensuales que se mantuvo

invariable hasta 1960, pese a la creciente inflación. Esto impidió de momento

que Guido pudiera concretar la “Sala de

las Provincias” que debió instalarse en el subsuelo de la Torre y que, 64

años más tarde permanece sin concretar, con lo que en rigor el Monumento está inconcluso. Tampoco fue posible hacer fundir

de las estatuas de las “4 Américas”, diseño de Guido, cuyos taseles se ubicaron

en el Propileo. Fueron infructuosas las gestiones del transitorio director para

conseguir que se ampliara la asignación; el lobby

rosarino no tuve mejor suerte. Transitoriamente el Ministerio del Interior de

la Nación asignó como custodia de honor

del Monumento a una sección del histórico Regimiento 11 de Infantería “Gral las

Heras” con asiento en la ciudad de Rosario, que dependía del Comando del II

Cuerpo de Ejército.

Ante la necesidad de

coordinar lo pertinente el 10 de marzo de 1959 el presidente de la Nación,

Arturo Frondizi, dictó el Decreto

Nº3017/ 59 que convalidó lo actuado por la Junta Ejecutiva y ratificó a Guido

como director honorario del Monumento, bajo dependencia del Ministerio del

Interior, competente en materia de símbolos nacionales según lo define la Ley

de Ministerios, aún en la actualidad.

El 29 de mayo de 1960 falleció el Ingeniero Guido quien de hecho había tenido que abandonar sus

funciones de director cuando lo acometió su última enfermedad. Inmediatamente la Municipalidad de Rosario asumió de hecho

las tareas imprescindibles para el mantenimiento del Monumento; ante la

total pasividad del gobierno nacional. Paralelamente le solicitó que se lo

transfiriera a su jurisdicción.

La Municipalidad de Rosario debió atender los gastos de conservación del

recinto y hasta los necesarios para reponer las banderas que se empleaban a

diario. En julio de 1962 se conoció que la Intendencia había afectado a tal efecto

la suma de m$n 200.000; al par que debió contratar a dos electricistas encargados

de sus tareas específicas y de ser improvisados ascensoristas; junto con un

empleado administrativo, quien también oficiaba de guía. En una nota dirigida

al Ministro del Interior, el interventor en el municipio consignaba, “esta

enorme obra arquitectónica se halla prácticamente abandonada”.

Ese mismo año la

Municipalidad reiteró el pedido de que se le cediera el Monumento, lo que

parecía una solución lógica ante la inoperancia del Gobierno nacional. Sin embargo,

no se hizo lugar a la solicitud, pero, previo dictamen de la “Comisión Nacional

de Museos y Monumentos y Lugares Históricos”, el presidente Arturo Frondizi

dictó el Decreto Nº374 del 16 de enero

de 1963 por el cual otorgó a “la Intendencia Municipal de la ciudad de

Rosario, provincia de Santa Fe, la tenencia, custodia y conservación del

Monumento Nacional a la Bandera”.

Destaco que la norma cedió el Monumento a la

Intendencia de Rosario y no al Municipio en sí mismo. Esto, puede parecer

una sutileza para quienes no sean profesionales del Derecho, pero tiene una enorme implicancia, ya que de hecho el

responsable de la administración, tenencia y preservación del Monumento es el Intendente municipal solamente, lo que indirectamente excluye al Concejo

Municipal de manera que éste carece de competencia para, por ejemplo,

autorizar actividades en su recinto; disponer sobre su ornato; organizar

eventos; etc.

Entre 1963 y 1989 el Monumento fue administrado mediante

diversos actores burocráticos, siempre bajo directivas del Intendente de

Rosario quien reconoció distintos grados de participación a representantes de

la civilidad.

Fue el 19 de mayo de 1989 que el Ejecutivo

local puso el Monumento a cargo de una

dirección general que depende del Secretario de Gobierno del Municipio;

aunque la responsabilidad eminente corresponde al Intendente municipal, a

resultas del decreto de 1963.

En cuanto a la custodia

del espacio que comprende, desde mediados de los años 70 corresponde a la Gendarmería Nacional, lo que evidencia su

condición de “bien patrimonial” del

Estado argentino.

El espacio donde se

levanta al Monumento fue oportunamente considerado como “sitio histórico”, por

corresponder al emplazamiento de la batería “Libertad”, lugar del primer

izamiento. No así el memorial que se construyó sobre él, pero con el correr del

tiempo se hizo evidente que había acreditado sobrados méritos para ser

reconocido como “monumento histórico

nacional”, lo que se concretó por medio del Decreto Nº1.592/ 1989. Desde ese momento quedó comprendido en los condicionamientos que prevé la Ley Nº12.665

con las reformas dispuestas por la Ley Nº27.103 de 2015 y de su reglamentación,

el Decreto Nº2.525/2015.

Esta normativa rige sobre

todos los elementos que son patrimonio de la Nación, por lo que el margen de autonomía de que gozaba el

intendente de Rosario a tenor del Decreto Nº374/ 63, se vio reducido sensiblemente; una circunstancia a que no parece

ser clara para algunos actores institucionales del ámbito local.

De esta manera surgió un nuevo protagonista con injerencia en la

gestión y conservación del Monumento, la “Comisión Nacional de Monumentos, de

Lugares y de Bienes Históricos” dependiente de la Presidencia de la Nación,

a través del Ministerio de Cultura, lo que de

por sí tornó aún más compleja y

circunscripta la gestión del memorial.

Interesa referenciar

que son atribuciones de la comisión:

a) ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos históricos

nacionales y demás bienes protegidos; b) establecer los alcances y límites de

la protección inherente; c) intervenir con carácter previo y vinculante,

aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material sobre los bienes

protegidos; d) dictar las instrucciones generales y especiales, y las recomendaciones

acordes sobre la forma más adecuada de preservar el bien, de conformidad con las

pautas establecidas en las convenciones y cartas internacionales que regulan la

gestión patrimonial para la preservación, guarda y restauración de los bienes

culturales protegidos. A tal efecto puede solicitar la paralización de las

obras que no se ajusten a las pautas establecidas, sin perjuicio de la

aplicación de las sanciones previstas en la normativa y en el Código Penal.

Como se ve estas competencias son muy

amplias y está bien que así sean, no hay mejor sistema en democracia que

órganos de diferente jurisdicción coadyuven a los sanos objetivos conjuntos y

que se controlen mutuamente. Más aún, tratándose de bienes culturales que las

generaciones del presente deben asegurar como preciados legados para aquellas

que las sucederán.

El uso de los distintos espacios del Monumento y de su

entorno se rige por normas

dictadas por el municipio de Rosario. Su naturaleza de memorial cívico no

habilita ciertas manifestaciones culturales, no por hostilidad institucional a

las mismas, sino por no condecir con dicha naturaleza. Cabe acotar que no es

extraño que algunas manifestaciones espontáneas hagan caso omiso de lo

estipulado por la normativa.

Esta particular dualidad a que está sometido el Monumento, desde lo

nacional y lo municipal, no es advertida con claridad por la opinión pública;

lo lamentable es que tampoco por algunas autoridades municipales; lo que da

lugar a conflictos y pretendidas

injerencias que no deberían suscitarse.

Conclusión

Como quedó expuesto, el Monumento Nacional a la Bandera pertenece al Estado nacional, como

un bien de dominio público, esto implica que se trata de un patrimonio histórico

y cultural de todos los argentinos, pero su administración la ejerce el

Intendente municipal de Rosario (no el municipio como tal), a cuyo efecto está

sujeto a la supervisión de los ministerios del Interior y de Cultura, en este

último caso a través de la Comisión Nacional creada por la Ley Nº12.665.

Ref.: subdirector general por concurso del Monumento a la bandera y director subrogante (2011 - 2013)