Por Miguel Carrillo Bascary

La tarea que estuvo a cargo de la

licenciada Cecilia Barrionuevo, experta conservadora que también se

desempeña en la “Casa Histórica” de Tucumán y la magíster Olga

Sulca, especialista en textiles, quién revista en la Universidad Nacional

de Tucumán. Se esperaba poder exhibirla cuando se concretara la celebración, lo

que finalmente no ocurrió. Se sumó a ellas la profesora de costura Nicasia

Niembro. Los costos del trabajo fueron afrontados por la comunidad franciscana

de Tucumán, a estar a los dichos de fray Marcos Porta Aguilar. La ímproba labor

de recuperación merece destacarse, en subrayado, como resulta de comparar la

foto anterior y la siguiente. El guardián del Convento y las citadas explican

el trabajo desde un excelente video que aporta interesantes detalles en: http://www.losprimeros.tv/nota/106334/VIDEO_Tras_cinco_a%C3%B1os_de_trabajo,_lograron_restaurar_la_bandera_de_San_Francisco.html

Las expertas Barrionuevo y Sulca en una sesión de trabajo

(Foto de Jorge Olmos Sgrosso, tomada de “La Gaceta”)

Fue a comienzos del 2014 que el doctor Juan Pablo Bustos

Thames dedicó a la pieza un estudio que difundió desde el

periódico on line “El Siglo” (Tucumán) y que más tarde

concretó en su libro “La bandera del

templo de San Francisco – La insignia argentina más antigua” (100 pág,

ed. del autor).

Puede accederse

a un compendio desde:

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/05/la-bandera-del-templo-de-san-francisco.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/05/la-bandera-del-templo-de-san-francisco_13.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/06/la-bandera-del-templo-de-san-francisco.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/06/la-bandera-del-templo-de-san-francisco_9.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/06/la-bandera-del-templo-de-san-francisco_22.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014_06_01_archive.html

- http://driza.blogspot.com.ar/2014/06/

1. 5. Se

busca un mecenas

Cuando finalizó con éxito la restauración del

histórico textil con toda lógica, la Orden Seráfica consideró que tiene otras

prioridades religiosas y sociales que le impiden afectar los recursos

necesarios para costear el contenedor donde la bandera debería exhibirse en las

condiciones necesarias para su debida preservación. Por lo que ha trascendido,

este punto permanece sin definición. Sería de esperar que la repercusión de la

noticia difundida hace pocos días despierte el interés de algún sponsor

que concrete el aporte económico para que la pieza pueda ser mostrada al

público.

Desde nuestra óptica, la inversión puede

enmarcarse en el concepto de “responsabilidad social empresaria”; sería

excepcionalmente apreciada por la ciudadanía y, eventualmente, por aquellos

miles que se acerquen a contemplar esta verdadera reliquia cívica. De esta

forma se jerarquizará la colaboración de la empresa aportante; esperemos que se

concrete a la brevedad.

2. Noticia para nuestros

lectores que no son argentinos

2. 1. Creación

y evolución de la Bandera argentina (en cuanto a sus colores)

A esta altura de nuestro desarrollo,

corresponde informar que aquél que es considerado como “creador de la

bandera” argentina, Manuel Belgrano (1770 – 1820),

abogado, estadista y militar; en oportunidad de hallarse de guarnición en la

localidad de Rosario (ubicada en la hoy provincia de Santa Fe), dispuso izar la

que el llamó “bandera nacional”. Así lo que comunicó al gobierno con asiento en

Bs. Aires (Primer Triunvirato), mediante oficio fechado el 27 de

febrero de 1812, cuya parte sustancial dice:

“Excelentísimo

Señor: En este momento que son las seis y media de la tarde se ha hecho la

salva en la batería de la Independencia, y queda con la dotación competente

para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He

dispuesto para entusiasmar las tropas y estos habitantes, que se formasen todas

aquéllas, y les hablé en los términos de la nota que acompaño. Siendo preciso enarbolar

Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los

colores de la escarapela nacional; espero que sea de la aprobación de

V. E. Dios guarde a V. E. muchos años. Rosario, 27 de febrero

de 1812”. (Lo destacado nos pertenece)

Este documento oficial que se conserva en el “Archivo General de la Nación”; prueba de manera objetiva que la primera bandera nacional tenía por colores el blanco y el celeste; lo que induce a pensar que el primero predominaba sobre el segundo. Al respecto puede verse en este blog: https://banderasargentinas.blogspot.com.ar/search?q=carbonnier y también: https://banderasargentinas.blogspot.com.ar/search?q=cuatro+hip%C3%B3tesis

Pese a tan claros términos un sector

minoritario de historiadores continúa aseverando que la primitiva

bandera usó el “azul”, ya que Belgrano, luego de particularizar los colores

como lo hace en su oficio, agregó que lo hizo “conforme a los colores de la

escarapela nacional”. Puntualizamos que el decreto que creó la divisa

nacional (18 febrero de 1812) consigna que se: “…reconozca y use, la escarapela nacional de las Provincias Unidas del

Río de la Plata, declarándose por tal la de los colores blanco y azul celeste”; en lo que encuentran fundamento a su interpretación.

El argumento de este grupo menor de la doctrina

es forzadamente semántico pues, si se repara bien, Belgrano especificó

con suficiente claridad los colores que usó en su bandera, mientras que la

frase adicionada remite a su causa-origen. Entendemos que esta mención tenía

como objeto ilustrar los fundamentos que el Prócer alegó para proceder como lo

hizo, ya que no contaba con expresa autorización oficial para adoptar una

decisión tan importante como para crear una bandera nacional. Además, si

interpretamos el argumento de esta opinión minoritaria en forma inversa

Belgrano habría incurrido en una auto-contradicción como

resulta de considerar las líneas que nos dejó escritas: “blanco y celeste

… conforme a la escarapela”, o sea: “azul-celeste”.

Otra circunstancia que contribuye a

descalificar la mutación del color radica en que el “azul- celeste”, pese

a la falta de precisión técnica del término, remite a un “azul cerúleo” y no al

“ultramarino”, que el informe de los científicos del CONICET asigna a la

bandera de San Francisco ya que este último es “un azul oscuro”, decididamente.

Para determina qué se entiende por esta última expresión bastará consultarlo

con un niño, y estar a su respuesta, natural y totalmente desperjuiciada.

Además, reducir la cuestión a la confrontar

entre el decreto que creó la escarapela y la descripción de Belgrano

implica olvidar numerosos otras constancias escritas (por

ejemplo el oficio donde el prócer describe la enseña que presentó en Jujuy y en

el río Pasaje) y las que resulta de otras banderas que se han

conservado desde aquellos tiempos; en todas prevalece netamente el uso

o la mención del celeste, como ya vimos.

Personalmente entendemos que la posición que

opta por el azul- celeste es respetable, pero no por ello deja de ser

equivocada. ¿Qué sentido tendría que Belgrano utilizara el término “celeste” si

era de un color azul?

Una importante corriente historiográfica

identifica al celeste y blanco con el manto de la Virgen María en su advocación

de la Inmaculada Concepción; de la que era muy devoto el prócer,

como se demuestra en numerosos momentos de su vida. Mas aún, su propio

hermano Carlos Belgrano, que desde 1812 era comandante del partido de

Luján y alcalde mayor de su Cabildo, manifestó: ‘Mi hermano tomó los colores

de la bandera del manto de la Inmaculada de quien era ferviente devoto’

(Confrontar con: http://www.portalunoargentina.com.ar/contenidosver.asp?id=23256&cat=Historias.)

Lo propio menciona el historiador Eizaguirre (6): “José Lino Gamboa, antiguo cabildante de Luján, juntamente

con Carlos Belgrano, hermano del General, afirmó que: ‘Al dar Belgrano los

colores celeste y blanco a la bandera patria, había querido, cediendo a los

impulsos de su piedad, honrar a la Pura y Limpia Concepción de María,

de quien era ardiente devoto por haberse amparado a su Santuario de Luján’”.

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción

2. 2. Difusión

La bandera de Belgrano se difundió

aceleradamente entre los patriotas de entonces, aunque de momento no tuviera

aprobación gubernamental. Fruto de las urgencias de un país en guerra se

replicó con diversos diseños y con distintas cargas sobre su paño; al mismo

tiempo que se emplearon los materiales y tonalidades que había

disponibles.

Los ejemplares más antiguos que se conservan (7) y las descripciones contenidas en documentos de época destacan el uso

del celeste.

Parece que solo las banderas navales adoptaron

el azul porque resiste mejor al sol y a la sal marina; sin embargo,

las cartas patentes (instrucciones) entregadas a tal efecto a partir de 1815

indican que debían ser celestes y blancas; pero que en la práctica se habrían

empleado con franjas laterales azules. Cuando los corsarios rioplatenses

desarrollaron sus actividades en las aguas cercanas a la América Central, los

patriotas de la región identificaron esos pabellones con el ideal de libertad,

esto hizo que adoptaran el azul y el blanco para sus enseñas, de lo que deriva

la coloración de aquellas que identificaron a: Nicaragua, El Salvador;

Honduras; Costa Rica; la efímera república de Los Altos y, hasta hace pocos

años, a Guatemala. Recién en marzo de 1818 se dictó una norma para que las banderas

de uso naval fueran azul, blanco y azul, con el Sol en el centro rodeado de

estrellas, pero no hay evidencia alguna de su uso en concreto.

2. 3. Origen del planteo

Por razones que no están determinadas, entre

fines de 1812 y el año 1816 prevaleció el uso de un diseño de bandera

celeste, blanca y celeste en horizontal; que el Congreso General reunido en

la “Casa Histórica” de Tucumán el 20 de julio de 1816 oficializó como

“bandera menor” por medio de un decreto supremo que dispone: "Elevadas

las Provincias Unidas en Sud América al rango de una Nación después de la

declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera

celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente”.

Es muy significativo que el proyecto debido al

diputado Gascón consignara la combinación “azul y blanca”, pero el texto

sancionado consagra el “celeste”; esta variación permite entender que durante

el debate se dispuso la mutación por considerarla pertinente; lo que es

un argumento capital para los sostenedores del uso de este

tono.

Más tarde, por ley del 25 de febrero de 1818 se

le agregó el Sol que hoy luce la divisa nacional, cuando el mismo Congreso,

pero con otra composición, ordenó: ¨(...) Que sirviendo para toda

bandera nacional los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta

ahora acostumbrados, sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol

pintado en medio de ella (...)

Esta referencia al azul es la que genera la

polémica que abordamos.

Entre 1812 y 1818 se apuntan diferentes

documentos que consignan el empleo del “celeste”, en forma mayoritaria (como

las “Memorias Curiosas” de Beruti; 8 de mayo de 1813 y 17 de octubre de 1815 o

las numerosas patentes de corso extendidas a partir del 27 de mayo de 1815)

y muy pocos aluden al “azul”; algunos mencionan el “azul-

celeste” (Vgr.: carta de Vigodet al encargado de negocios de España en

Río de Janeiro; octubre de 1813)

2. 4. El azul y las banderas

del tiempo de Rosas

Durante el segundo gobierno de Juan M. de Rosas

en Bs. Aires (1835/ 1852) cuya influencia sostenida con las armas se extendió

al resto de las provincias, se puso en evidencia la visceral aversión que éste

tenía por el celeste que era el color elegido por sus adversarios, los

unitarios. Esto hizo que las franjas celestes de la bandera fueran reemplazadas

por un azul oscuro, como lo testimonia la vista de numerosas enseñas datadas en

tal período.

Poco más tarde, y con total discrecionalidad se

incorporaron lemas políticos; gorros frigios (en realidad son pileos) y se

enrojeció al Sol. En dos cartas que Rosas dejó escrita justificó el

oscurecimiento de la bandera en el uso del término “azul” que surgía del

decreto de 25 de febrero de 1818.

Digamos también que, en contra de lo que muchos

creen, durante el periodo rosista no se dictó ninguna ley o decreto referido a

la enseña nacional.

Típica bandera de los tiempos de Rosas

2. 5. 1. La “cuestión del

color”

El 3 de febrero de 1852, la derrota que sufrió

Rosas en Caseros determinó su eclipse político y, consecuentemente, que se

volviera a usar el celeste en las banderas argentinas. Sin embargo; esto no fue

un absoluto porque subsisten reliquias preservadas en los museos donde se

emplean diversas gradaciones del azul y del celeste. Le cuestión, incluso

despertó la polémica entre el principal historiador de finales del siglo

XIX, Bartolomé Mitre (1821 – 1906), sostenedor del uso del

celeste, con Mariano Pelliza (1837 – 1902) que planteaba la

tesis del azul. La puja surgió en 1876 y dio en llamarse “la cuestión

del color de la Bandera”; la que todavía persiste con renovados

protagonistas.

Concretando, Mitre fundamentó

su mención en: el decreto de creación de la escarapela; el oficio de

Belgrano al Triunvirato fechado el 27 de febrero de 1812; el decreto del

Congreso de Tucumán de 1816; las “Memorias” del general José María Paz (8); el color del penacho de los “Patricios”; la bandera de la “Orden de

Carlos III”; el manto de la Inmaculada Concepción de María y, por último, el

cuadro conocido como “el San Martín de la bandera”, retrato pintado bajo

expresas instrucciones del Libertador, donde aparece envuelto en la bandera

celeste y blanca (Bruselas, 1927). A nuestro juicio Mitre pudo mencionar

muchísimos más argumentos, como por ejemplo el retrato que pintó Francois

Carbonnier para el que modeló Belgrano en 1815, allí se observan con toda

claridad dos banderas que son blancas y celestes.

Mariano Pelliza, indica como argumento para el

uso del azul: la ley de 1818 emitida por el Congreso; por el que –sostiene- se

derogó la disposición de 1816, en base al principio de que “una norma posterior

deroga la anterior”.

Quién esto escribe tiene formación como abogado, desde la misma añadimos

que, si se analiza bien el texto de 1818 se notará la expresión “en el modo

y forma hasta ahora acostumbrados”, desde la Ciencia Jurídica esto permite

interpretar que la aclaración no implica derogación alguna, por el contrario

ratifica la continuidad respecto de la bandera cargada desde entonces con el

Sol (la celeste y blanco). ¿Cómo explicar entonces la mención al azul? La

respuesta es que esta palabra se usó como sinónimo del celeste. Podrá decirse

que esta respuesta es capciosa; a lo que contestamos, que cuando en Derecho se

analiza la aparente contradicción entre dos normas el principio aplicable es

seguir la interpretación que no implique una abrogación; salvo, claro está que

haya una contradicción evidente, que en nuestro caso no la hay. Así lo consagra

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina y lo convalida para

los tratados internacionales la “Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados” (Naciones Unidas, 1969) en su artículo 31.

Además, observamos que la ley de 1818 solo legisla para la

“bandera de guerra”, a la que carga con un Sol; pero deja totalmente

subsistente la “menor” consagrada en 1816. Este argumento no lo hemos

visto reflejado en los cientos de autores que tratan la cuestión. Creemos que

es un detalle de gran importancia.

Pelliza impugna la tesis tradicional

aduciendo que la Heráldica no admite “medios colores” como el celeste. Acompañan

este parecer José M. Rosa y Agustín de Vedia. Se citan también las memorias de

un protagonista de aquellos tiempos, el general Jerónimo Espejo (9), quien atribuye el azul y el blanco a la bandera usada por San Martín

en el “Ejército de los Andes”, sin embargo esta pieza ha subsistido y hoy se

nos presenta con un diáfano celeste y blanco; conservada en la ciudad de

Mendoza.

Desde entonces, a lo largo de los años la

cuestión se despertó una y otra vez. La polémica subsiste, sin reparar que

diversas leyes y decretos han consagrado la vigencia del celeste y el blanco

como colores prescriptos para la Bandera nacional argentina.

2. 5. 2. Los cánones de la Ciencia del Blasón

Ampliando una

de las razones que invoca Pelliza, digamos que es veraz que en la Heráldica se

emplea el azul (“azur”) y que el celeste solo se admite en forma verdaderamente

excepcional. Este argumento sigue siendo empleado por quienes sostienen que la

Bandera argentina debe ser de es color.

Por nuestra

parte señalamos que la Heráldica es la disciplina de los escudos, mientras que

la Vexilología (estudio de las banderas) se rige por sus propios

parámetros y que, además, el celeste tiene plena y antigua aceptación

(10) en la confección de banderas.

2. 5. 3. Lo que dicen las

normas

Además de lo dispuesto por el decreto supremo

del 20 de junio de 1816 y de su similar de 1818 hay muchas normas que

aluden al color de la Bandera. Ilustramos el panorama con una sintética

recorrida.

Al final, el 25 de abril de 1885, el

presidente Julio Argentino Roca dispuso que las banderas que usara el cuerpo

diplomático argentino en el exterior debían ser azules y blancas.

El 9 de agosto de 1895, el

presidente José E. Uriburu, a pedido del Ejército que consideraba pertinente

estandarizar sus banderas, decretó: “La bandera nacional de guerra para el

uso de los Cuerpos del Ejército de Línea y de la Guardia Nacional será

reglamentaria en la forma siguiente: 1º- Sus colores, azul celeste y blanco,

como lo dispone la Ley de su creación”. Este texto

contribuyó a confundir a la situación pues recrea la ambigua alusión al

“azul-celeste”.

Entre el verdadero cúmulo legal referido a la

Bandera argentina sobresalen: los decretos: Nº1027 de 1943; el

Nº10.302 de 1944 y el Nº1635 de 1978; que

fueron tácitamente validados por la Ley Nº23.208 de 1985. Más

recientemente, destacamos el Decreto Nº1650 de 2010. Para llegar a la redacción

de este último fue necesario casi una década de estudios, en los que participó

una enorme cantidad de expertos y entidades; allí se definen con precisión

técnica los colores oficiales, utilizando las modernas escalas cromáticas. La normativa

aludida puede consultarse en la Web del “Instituto Belgraniano Nacional” desde

el link: http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/normas-iram/

Desglose de colores según el Decreto Nº1650/ 10

En cuanto al uso del azul –celeste pueden

computarse los reiterados proyecto presentados por Lorenzo Pepe, que siendo

diputado logró el 27 de noviembre de 2001 la media sanción de una ley que así

lo estableció, pero cuando pasó al Senado, las negativas repercusiones que

suscitó hizo caducar la iniciativa. Por entonces se pronunciaron

negativamente varias prestigiosas instituciones como la “Academia

Argentina de Ceremonial”; la “Academia Belgraniana”; la “Confederación de

Entidades Patrióticas”; el Instituto Americano de Investigaciones Jurídicas y

Sociales” y, por supuesto el “Instituto Nacional Belgraniano”.

Es significativo que la “Academia Nacional de

la Historia” abordó el tema en diversas oportunidades mediante dictámenes

fechados el 8 de abril de 1997; el 29 de noviembre de 1999 y el 20 de julio de

2016; en todas ellas ratificó que los colores de la Bandera nacional

argentina son el celeste y el blanco.

3. 1. El informe científico en

cuestión

Tras esta relación histórica corresponde volver

sobre la noticia que motiva este post.

Expliquemos en primer lugar que en Argentina,

el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es

la principal institución del país que se dedica a la investigación; por lo que,

en principio, la noticia evidencia contar con un sólido respaldo científico.

Iso- logotipo de las entidades comprometidas

De esto resulta que por iniciativa personal, el

doctor Carlos Della Védova (11), investigador superior del Conicet obtuvo

una muestra de la histórica bandera y con un equipo integrado por

investigadores del “Centro de Química Inorgánica” (Cequinor), Conicet, Universidad Nacional de La Plata y de la

Universidade Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais, Brasil) se aplicó al

objetivo de analizar su composición.

Portada de la publicación

El informe fue

publicado en la revista internacional on line “Chemistru Select

Communications”, Nº10, abril 2017, bajo el título “The Colour of the Argentinean Flag”; bajo

firma de los investigadores: Rosana Romano, Rodrigo Stephani, Luiz

Cappa de Oliveira y el citado Della Védova. Es accesible desde https://www.researchgate.net/publication/314175748_The_Colour_of_the_Argentinean_Flag también es factible hacer lo propio, con idéntico texto desde https://www.researchgate.net/publication/314175748_The_Colour_of_the_Argentinean_Flag

Según resulta en el mismo, las franjas

laterales de la bandera existente en Tucumán fueron de color “azul

ultramarino”, ya que se usaron pigmentos derivados del lapislázuli. Para

un mejor entendimiento aclaramos, implica que tuvieron un color

azul oscuro (12). Cuestión que revivió la polémica iniciada

con Rosas; debatida por Mitre y Pelliza y replanteada en diversos momentos de

nuestra historia, hasta la actualidad.

Desglose técnico de los colores de la pieza,

según el informe Della Védova

Siempre tomando como referencias las notas

periodísticas, el profesor Della Védova destacó que “esta no es la bandera que

izó por primera vez Manuel Belgrano en febrero de 1812 a orillas del

Paraná para distinguir las tropas propias de las enemigas”. Pese a esta

correcta afirmación la noticia se divulgó erróneamente bajo el titular

“Descubren el verdadero color de la bandera argentina”, lo cual

induce al error, evidentemente. Al respecto, destacamos que el

equipo liderado por Della Védova se limitó a investigar la materialidad de la

pieza y que en ningún momento se propuso polemizar sobre su historicidad; esto

es evidente. Su actitud fue sumamente profesional y

prudente.

Profesor Dr. Carlos Della Védova

Por otra parte hallamos que en una más reciente entrevista al profesor

Della Védova (BBC Mundo - http://www.bbc.com/mundo/noticias-39568901) A la pregunta: ¿Podría esta investigación

abrir la puerta para un cambio en la bandera a la que estamos

acostumbrados?, éste respondió: "Es un dato de la realidad. Si nos

volvemos a atener al color que se promulgó en 1818, el color en ese momento era

azul. Puede ser (que cambie), pero eso ya se escapa a nuestra humilde

intervención". Sus expresiones parecerían abrir la posibilidad a una

mutación, dando por válida la ley de 1818; pero bien aclara el dicente que no

fue su propósito buscar tal resultado.

Es de lamentar que comentarios hechos a la ligera y

repetidos irresponsablemente por otras voces hayan llegado a valoraciones

aventuradas vinculadas a cuál fue el color original de la primera bandera

nacional, hasta el punto que el informe ha sido ideologizado por algunos; un

verdadero despropósito que debe haber sorprendido a los autores del informe.

3. 2. Un punto omitido en el

informe

Verdaderamente nos llama la atención que el

equipo científico no haya consignado en su informe un aspecto que debió tener

presente: indicar de qué parte en concreto se extrajo la muestra

analizada.

Desde la formación de jurista y de vexilólogo

de quien esto escribe, entendemos que debió detallarse ya que eventualmente

podrían varias las conclusiones, si la muestra se tomó del área que estaba

expuesta a la luz o de aquella que permaneció mayormente a salvo de este agente

agresivo. Obviamente la Química podría indicar que eso no incidiría en las

conclusiones, pero reitero, debió haberse tenido presente.

4. REPLICAS POLÉMICAS

4. 1. La posición del

“Instituto Nacional Belgraniano”

Éste es una entidad académica oficial según

surge del decreto respectivo emitido por del Poder Ejecutivo Nacional Nº1435/

1992, que fija entre sus competencias: “La colaboración con las

autoridades nacionales, provinciales y municipales y con las instituciones

oficiales y privadas a fin de fijar objetivos de la enseñanza de la vida del

Prócer como, asimismo, el asesoramiento respecto de la fidelidad histórica en

todo lo que se relaciona con la persona del Doctor Manuel Belgrano y el estudio

y el registro (…) de esfinges, distintivos y emblemas”.

Entrevistado su titular y descendiente del

prócer, el licenciado Manuel Belgrano Lastra(https://www.clarin.com/sociedad/ciencia-afirma-color-original-bandera-azul-descendientes-belgrano-celeste_0_BySAKDtal.html), especificó con toda claridad que la noticia

recientemente difundida versa sobre el ejemplar de bandera preservado en el

templo franciscano de Tucumán y no sobre la primera Bandera nacional a la que

se entiende perdida entre las sombras de la Historia.

Recordó también que hay constancias

documentales que aquella bandera originaria fue sin duda alguna blanca y

celeste (no azul) pues así lo informó de su puño y letra el Prócer al Gobierno

de entonces (se refiere al oficio datado el 27 de febrero de 1812) y,

finalmente, remarcó que las conclusiones que pudieran extraerse del estudio

realizado a la bandera del templo de ninguna manera corresponde extenderlas a

la enseña que Belgrano izó por primera vez en Rosario.

El “Instituto Nacional Belgraniano” hace muchos años que fijó su posición sobre el tema. Los interesados pueden acceder a la información desde: http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/dictamen-del-inb-sobre-los-colores-de-la-bandera/

4. 2. Otras voces autorizadas

La licenciada Cecilia Barrionuevo que

como lo destacamos, restauró la enseña, una vez conocido el informe Della

Védova ha mantenido una muy prudente actitud. En particular manifestó: “Habría

que atender muy bien el tema de los colores (…) Debemos consensuar y

hacer otro estudio mas profundo respecto de la coloración de la bandera” y

“es un tema que todavía hay que estudiar”. Así resulta de una

entrevista radial que se le realizara: http://radiomitre.cienradios.com/cientificos-del-conicet-revelaron-el-color-original-de-la-bandera-argentina/

La experta en restauración de textiles Licenciada Paricia Lissa, quien con su equipo tuvo a su cargo

restaurar ambas banderas de Macha (la existente en Bs. Aires y la de Sucre); la

“bandera ciudadana” (hoy en San Juan) y otras enseñas de la época, indica que:

ni bien conoció la noticia escribió al Prof. Della Védova pero que hasta el

momento no obtuvo respuesta. Por ahora, observa, que por el aspecto

general que presenta la histórica pieza estima que el color de sus franjas

laterales debió haber sido celeste; quizás teniendo el primero base índigo, tal

como ocurre con las banderas de Macha. Indica también que las sales de estaño

que detectaron los investigadores se usaron siempre como carga de la seda y no

como medida de preservación. Finalmente explica que la cuestión está materia de

análisis con su equipo.

El vexilólogo

y diseñador Francisco Gregoric duda que la bandera de San

Francisco haya tenido franjas de azul ultramar; recuerda que las que aquellas

que se han conservado y que tienen este color (principalmente las de la

época de Rosas) lo han mantenido, opacando su tono pero sin desteñir hasta

el grado que presenta la de Tucumán; por lo que concluye: las que banderas azul

oscuro no se decoloran al celeste (opinión con la que coincide Lissa). Y añade

Gregoric, “si esta bandera fue originalmente azul, sería el único caso

conocido (y milagroso) de una bandera que se vuelve "celeste".

Señala

también, que en las banderas históricas en que se empleó el azul este sigue

siendo azul” pese al paso del tiempo y aporta como referencia lo publicado en https://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmah/starflag.htm sobre un ejemplar de enseña de los Estados Unidos datado en 1813. Tras

consultar en Internet apunta, que no existe un solo azul ultramarino sino

varios tonos que reciben tal nombre, por lo tanto considera que la mención

contenida en el informe Della Védova es “es una definición confusa”. Finalmente

dice, que el análisis químico-cromático podría indicar que la tintura usada

para la divisa de Tucumán contuviera pigmentos "azul ultramarino",

pero quizás diluidos o mezclados; en su caso las conclusiones del estudio

podrían quedar relativizadas a este respecto.

Otro

vexilólogo de nota, Mario Golman, precisa con gran realismo que: “en

los tiempos de la Independencia “era todo más precario, sin tantas variantes

como hoy día. Se teñía la tela y listo, no había tiempo para detalles, el tema

era luchar por la Independencia. Por eso comparto aquello de que "el peor

error es mirar el pasado con los ojos del presente".

El ya citado Bustos Thames también expresa su desacuerdo con las conclusiones del informe de los técnicos del CONICET, en la mayoría coincidimos con él. Para no cercenarlo consignamos un link donde se publica íntegramente: http://www.infobae.com/opinion/2017/04/15/los-cientificos-del-conicet-se-equivocan-el-color-de-la-bandera-es-celeste-y-estas-son-las-pruebas/

Destacamos

por nuestra parte, que tanto las Unión Jack del Reino Unido así como las de

Estados Unidos y Francia empleadas en el siglo XVIII y en la primera parte del

XIX, mantienen su coloración oscura como lo evidencian cientos de

ejemplares.

Puntualizando

- La noticia de la investigación encabezada por el doctor Della Védova versa sobre la bandera que se preserva en el templo de San Francisco en Tucumán.

- Diversos medios de comunicación han planteado que el resultado del

informe puede extenderse a la bandera original, la izada en Rosario el 27 de

febrero de 1812, lo que de por sí es un error de concepto, no inocente.

- Las conclusiones que emanan del informe científico solo tienen valor

para la pieza en concreto; o sea, la enseña preservada en el templo de San

Francisco de Tucumán.

- Eventualmente el estudio deberá ser confrontado por otros de similar

seriedad.

- Son numerosísimas las banderas datadas con anterioridad incluso a 1812

/1813 que siendo azul oscuro o ultramarino han llegado hasta nosotros sin que

ni ninguna hayan virado al celeste verdoso que tiene hoy la que se encuentra en

San Francisco.

- Por su parte el mismísimo general Belgrano consignó en forma oficial

que aquella primera bandera nacional utilizó el color “celeste”, no el azul y

menos aún el “azul ultramarino”.

- Las referencias documentales sobre las banderas de la época que se usaron

en el Río de la Plata y en el Alto Perú, consignan que eran celestes y blancas;

en su inmensa mayoría.

Notas

1- El mismo está dedicado a San

Miguel Arcángel pero se lo conoce simplemente como de “San Francisco”. Quien

desee ampliar al respecto puede ver con provecho un reportaje a su padre

guardián realizado en el 2011 con motivo de cumplirse los 150 años de su

consagración http://www.lagaceta.com.ar/nota/457175/informacion-general/templo-san-francisco-museo-donde-se-pasea-historia-tucuman.html

2- Un avance se publicó en 1967 y

el trabajo se completó en su opúsculo “La primera bandera argentina en

Tucumán”; difundido también por la revista de la junta de estudios históricos

de esa provincia.

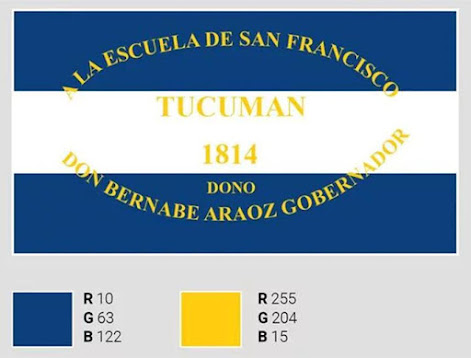

3- Aráoz gobernó Tucumán cuatro

veces: del 14 de noviembre de 1814 al 16 de octubre de 1817; del 12 de noviembre de1819 al 11 de mayo de 1821; del 2 de junio de 1821 al 29 de agosto de 1821; y del 3 de marzo de 1822 a 6 de abril de 1822.

4- Agradecemos a nuestro amigo

Francisco Gregoric habernos proporcionado copia de ambas notas.

5- Estos trabajos se

concretaron gracias al aporte de la Municipalidad de San miguel de Tucumán.

6- Eizaguirre, Juan M., “La Bandera Argentina”. Peuser.

Bs. Aires, 1900, página 43.

7- Ambas banderas descubiertas en

Macha; la que perteneció al Ejército de los Andes; la del regimiento de

Infantería 7; la de Estopiñan. Véase “Las banderas de los argentinos” de

Juan Manuel Peña y José Luis Alonso. Ed. Aluar. Bs. Aires, 2009.

8- “Memorias”, tomo I. pág. 44

(edición de 1954)

9- Las memorias de Espejo se

finalizaron en 1878 y se publicaron bajo el nombre “El paso de los Andes”,

Imprenta de Mayo. Bs. Aires, 1882. 420 páginas.

10- Ejemplo de esto es la bandera

de la república de San Marino cuyo origen se remonta al siglo IX.

11- Doctor en Química de la

Universidad Nacional de la Plata, investigador del Conicet, premio Konex 2013 a la excelencia

científica y profesor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán.

12- Asimilable a las a las banderas usadas entre 1835 y 1852.

No hay comentarios:

Publicar un comentario